作为全球生物多样性保护的旗舰物种,大熊猫的昼夜活动节律蕴含着独特的生存策略。

将从动物行为学、生态学及林业规划视角,解析这一珍稀物种的夜间活动规律及其保护价值。

研究显示,野生大熊猫平均每日活动时间为12-14小时,其中夜间活动占比可达40%。

这种节律模式与其食性密切相关:竹纤维消化效率仅约20%,迫使大熊猫采取 "少食多餐" 策略。

成都大熊猫研究基地

四川卧龙国家级自然保护区的红外监测数据表明,夏季夜间活动频次比冬季高出37%,印证了其规避高温的行为特征。

春季:雌性大熊猫呈现典型的 "晨昏型" 活动模式,04:00-06:00和18:00-20:00出现觅食高峰,这与竹笋萌发期的营养需求高度吻合。

夏季:雄性大熊猫白天活动率较雌性高19%,推测与其领地巡视行为相关;而雌性选择正午时段(12:00-14:00)进行1.5小时的深度睡眠,以降低代谢消耗。

大熊猫-花花

秋季:雌雄个体均出现 "正午避役" 现象,活动低谷期延长至3小时,同时夜间活动时间碎片化特征明显。

冬季:雌性日均活动时长达到14.2小时,通过增加活动量维持体温,这为圈养种群冬季丰容方案提供了重要参考依据。

基于大熊猫夜间活动规律,林业部门在保护区规划中采取了创新措施:

建立 "核心栖息地 - 缓冲区 - 生态廊道" 三级体系,确保夜间迁徙通道的连通性。

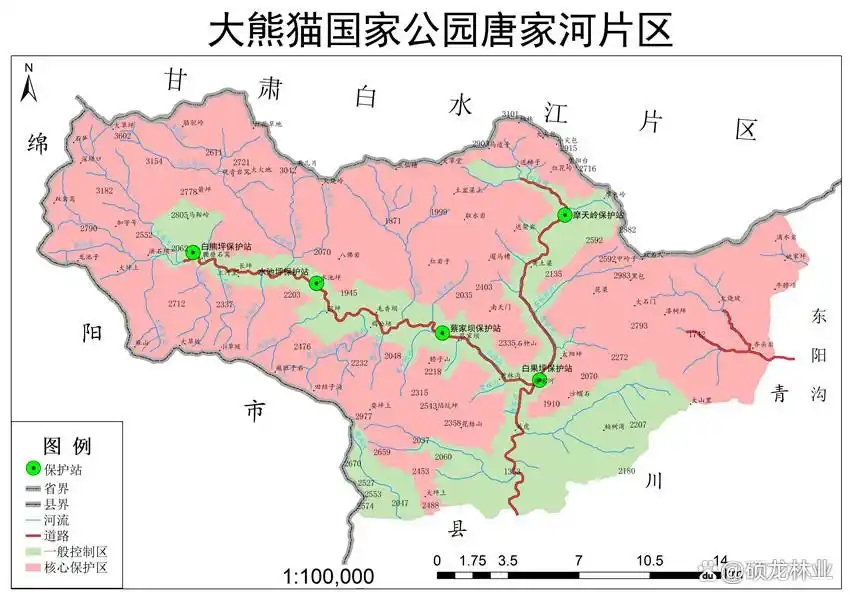

唐家河保护区通过设置3条宽约500米的竹林走廊,使个体夜间活动范围扩大40%左右。

国家公园唐家河保护区

国家公园唐家河保护区

实施人工林改造工程,在夜间活动密集区保留20%的原生乔木,既提供隐蔽场所,又维持微气候稳定。

推广 "月光友好型" 监测系统,采用低照度红外相机替代传统强光灯,减少对夜行行为的干扰。

近十年的监测数据显示,实施科学规划的保护区大熊猫夜间活动频次提升28%,幼崽存活率提高至87%。

未来需进一步研究气候变化对其昼夜节律的影响,开发基于人工智能的行为预测模型,为栖息地可持续管理提供精准支持。

唐家河片区白熊坪区域野生大熊猫画面

去年11度召开的2024全球熊猫伙伴大会上提到:目前大熊猫野外种群数量从上世纪80年代约1100只增长到了约1900只,更加好的消息是世界自然保护联盟将大熊猫从“濒危”等级下调到了“易危”,这是全球爱猫人士们共同的努力。

而我们四川作为大熊猫最完整的大熊猫栖息地,也为我们可可爱爱的国宝们设置了多出生态栖息地,如:四川唐家河国家级自然保护区,最后来自30余个国家380共同发布“2024年全球熊猫伙伴生态守护宣言”:

尊重自然、顺应自然、保护自然,保护好大熊猫与人类共同的家园;

把握并处理好环境与民生的关系,让民众尽情享受到自然之美;

与各界伙伴携手合作,形成更大合力,开启大熊猫文化交流新篇章;

坚持走绿色、低碳、可持续发展之路,为建设一个美丽清洁的世界作出新贡献。

大熊猫的夜间活动不仅是其生存智慧的体现,更是检验生态系统健康的重要指标;通过多学科融合的保护策略,我们正逐步揭开这一 "竹林隐士" 的暗夜密码,为全球生物多样性保护树立典范。

手机:028 8318 6678

邮箱:511754958@qq.com

地址: 成都市金牛区人民北路一段4号北成8号7幢1503-1504号